唐德宗贞元元年暮春,孟郊带着对“茶圣”陆羽的仰慕,来到信州城北茶山,彼时陆羽已在此隐居四年,正专注于茶事研究。这场看似偶然的相遇,在灵山云雾与茶香中,编织出唐代文人与山水、茶道的精神纽带。

安史之乱后的760年,陆羽为避兵燹从故乡复州(今湖北天门)南下,最终选择信州城北的茶山作为隐居地。这里背倚灵山余脉,面临信江支流,陆羽在此筑“鸿渐亭”,凿“品泉池”,将平生所学融入《茶经》的撰写。而孟郊的信州之行,则是其青年时代“放浪吴越”的重要一站,这位屡试不第的游子,正带着对仕途的迷茫与对自然的向往,在江南山水间寻找精神慰藉。

贞元元年的信州城,尚未褪去战乱的痕迹,但城北茶山却如世外桃源。陆羽的山舍隐于松林之间,竹篱旁遍植茶树,檐角悬着自题的木匾“不夜侯居”。孟郊初至,便被眼前景象震撼:“惊彼武陵状,移归此岩边”(《题陆鸿渐上饶新开山舍》),他以陶渊明笔下的桃花源比附陆羽的居所,可见初见时的惊叹。时年62岁的陆羽虽已声名远播,却仍着粗布衣裳,亲自为客人煮水烹茶,茶汤在陶盏中泛起的涟漪,就此串联起两位文人的精神世界。

陆羽煮茶,讲究“其水,用山水上,江水中,井水下”。孟郊到访时,陆羽特意取来亲自评定的“天下第四泉”(今上饶陆羽泉)之水,以竹炉炭火慢煎新茶。茶汤在沸水中舒展的姿态,让孟郊想起自己在长安屡试不第的困顿:“开亭拟贮云,凿石先得泉”——凿石取泉的坚韧,与贮云为亭的超脱,恰是陆羽隐者人格与孟郊诗骨的微妙共鸣。陆羽以茶论道:“茶性俭,不宜广,广则其味黯澹。”此语暗合孟郊“苦吟”中追求的凝练诗风,二人虽未明言,却在茶汤的浓淡间达成了对“质”与“真”的共识。

图|黎明辉

信州的灵山群峰、信江烟岚,成为二人交游的天然背景。陆羽常携孟郊穿行于茶田与松林之间,指点“紫者上,绿者次”的采茶之法,或静坐泉边听松涛竹韵。孟郊在《登科后》曾写“春风得意马蹄疾”,但此时却在灵山的云雾中暂忘功名:“啸竹引清吹,吟花成新篇”——竹叶萧萧如清笛,落花缤纷成诗行,这种清逸之境,在孟郊的作品中极为罕见,却恰是陆羽“精行俭德”之道的外化。二人曾同登信州北楼,远眺灵山七十二峰,陆羽谈及“福地”之说,孟郊则默念“地远松石古,风扬弦管清”,山水的灵秀悄然浸润着诗人的笔端。

图|周玲玲

陆羽一生拒绝仕途,曾作《歌》明志:“不羡黄金罍,不羡白玉杯。不羡朝入省,不羡暮入台。”这种对自由的坚守,与孟郊“食荠肠亦苦,强歌声无欢”的挣扎形成对照。某日雨夜,二人围炉论道,陆羽以茶梗在炉灰上画“隐”字,孟郊却苦笑:“隐者,人在山也;我者,人在市也。”但当孟郊看见陆羽为附近茶农诊治疫病、改良茶种时,忽然懂得“大隐”之境——正如茶生于山而泽被天下,隐者的精神亦可通过文化传承影响世间。这或许解释了为何孟郊后来虽踏入仕途,却始终在诗中保留着对自然与真我的追寻。

孟郊在信州停留不过数月,却留下了唐代文人交游史上的一段佳话。他的《题陆鸿渐上饶新开山舍》成为信州茶文化的最早文学注脚,诗中“摆落区中缘”的向往,与陆羽《茶经》“精行俭德”的茶道精神遥相呼应。更深远的影响在于,这段交游让信州的山水茶香从此与文人精神紧密相连:后世辛弃疾在此写下“叠嶂西驰,万马回旋”的灵山壮景,王贞白在此吟出“一寸光阴一寸金”的哲思,皆可追溯至陆羽、孟郊等人奠定的“山水-人文”互动传统。

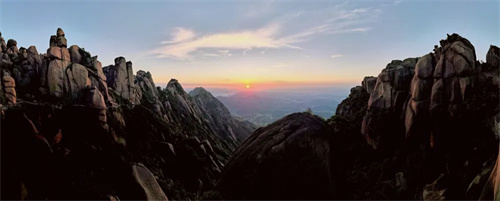

图|辜承勇

如今的上饶陆羽泉畔,泉边石碑上“天下第四泉”的字迹已斑驳,但孟郊诗中“凿石先得泉”的意象却愈发清晰——当隐者的泉眼与诗人的笔端相汇,当茶香与诗韵在灵山的云雾中交融,信州便不再只是地理坐标,而成为中国文人精神的一处原乡。陆羽与孟郊的相遇,是茶道与诗道的惺惺相惜,是山水与心灵的彼此成全,更是中国文化中“隐与显”“出世与入世”永恒对话的生动注脚。

图|徐新柱

千年后,当我们捧起一杯信州香茗,眼前浮现的不仅是茶汤中沉浮的叶片,更是两位文人在山舍中煮水论道的剪影——茶烟袅袅,诗韵悠长,他们早已成为信州山水最鲜活的文化基因。